腋臭症・多汗症

腋臭症・多汗症

腋臭症は、腋のアポクリン汗腺から分泌されるタンパク質が変性し、強いにおいを放っている状態を指します。一般的に「わきが」と呼ばれることもあります。腋臭症は、重篤な疾患ではないが、腋臭が周囲に影響するため、患者の精神的な問題になる可能性もあります。若者の臭いに対する意識が最近強い傾向があるため、適切な診断、治療方法の選択が求められています。

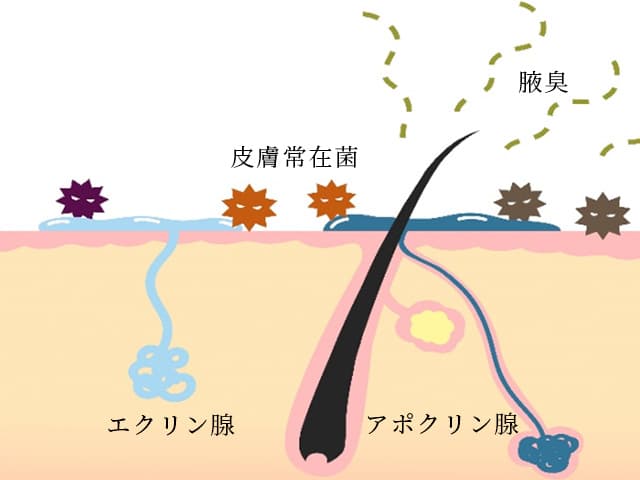

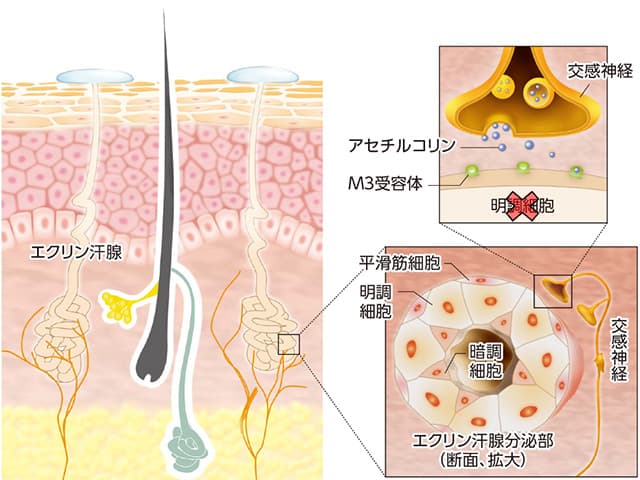

腋窩は、身体の中でも汗腺と皮脂腺が発達している部位です。汗腺は、エクリン腺とアポクリン腺に分類され、エクリン腺は全身の体表面に開口しており、分泌液の99%以上が水です。またアポクリン腺は、腋窩などの有毛部位に発達し、水分に加えて蛋白質や脂質、コレステロールなどが分泌されます。これらの分泌物自身は、ほぼ無臭であるが、腋窩常在菌によって代謝されて、特有の匂いを発生します。また抗菌成分を配合したデオドラント剤の使用により腋窩の生菌数が減少し、腋臭レベルが軽減されることが実証されており、腋臭症患者に対しても腋臭症抑制効果が認められています。さらに腋窩に塗布されたアルコールなどの消毒薬は、汗による流出や皮膚内部への浸透などにより経時的に減弱することが知られているため、その残存性を高めることで効果の持続性が期待できる。

アポクリン腺とエクリン腺の分泌部を切除すれば発汗量を減らす効果が現れます。その際、アポクリン腺体は、皮下に存在し、エクリン腺体は主に真皮内に位置する事実に留意しなければなりません。皮膚自体を切除する手術法では真皮内のエクリン腺は除去され、皮膚のみならず皮下のアポクリン腺も含めて切除すれば、腋窩多汗症と腋臭症の両方を根治できます。剪除法による腺体の切除について皮下に存在するアポクリン腺体の切除の場合は、真皮と皮下血管網も維持され、皮膚の血流障害が生じにくい。その分剪除法の手術ではアポクリン腺は切除されるがエクリン腺は術後に一部残存します。そのため腋臭症の根治術とはなりますが、多汗症は緩和術とされる。

最も理想的な治療条件としては、非観血的な治療で治療後の安静が不要であること、治療後の傷跡が残らないこと、効果が半永久的に持続することなどが挙げられる。近年、これらの条件をほぼ満たす電磁波や超音波、レーザーなどを用いて腺体を破壊し発汗量を減らす治療方法が開発された。例えば電磁波による治療機器であるミラドライ®は、皮膚を切開することなく、皮膚表面からの加熱で永続的に汗腺分泌部を破壊する。同法では、表皮から真皮浅層にかけての組織のダメージを最小限に抑えることが出来るため、皮膚壊死などの合併症がほとんどなく、術後の安静も不要で、傷跡も残らない。同法の欠点も存在し、直視下の汗腺分泌部の破壊ではないため、すべての汗腺を処理出来たかについては不確定である。また、施術中に真皮の厚さや汗腺の存在する深さを確認できないため、各症例に合わせた機器の設定は困難であり、奏功しない症例もあり得ると考えられる。神経障害など合併症対策はされてはいるが、皮膚障害や皮下深部を通る神経などの熱障害に十分に留意する必要がある。

腋臭症のお悩み腋臭症でお悩みの方の多くは、そのお悩みをなかなか人に相談することができません。また、まわりの人々を不快にするのでは、という不安から、運動や近距離での交流を躊躇う方もおられます。腋臭症は、治療が可能です。また、健康保険も適用されます。当院にも、これまで多くの方がご相談に来られ、日常生活での不安を解消されています。どうぞ安心して、お気軽にお越しください。

腋臭症治療根本的に治すには手術が必要です。

手術にもいくつか種類がありますが、当院では再発しにくい「皮弁法(反転剪除法)」を行っております。局所麻酔下で腋の中央にあるシワから3~4センチ程度の切開を加え、アポクリン汗腺を切除します。血が溜まらないようにドレーンを挿入した上で縫合し、終了です。術後1週間は腋窩を固定し、なるべく安静にしていただきます。

また多汗症を合併している方には、ミラドライ®の検討も行います。

多汗症は、汗の量が非常に多いため日常生活に支障が出ている状態を指します。

原因によって「続発性」と「原発性」に分類されます。「続発性」は発汗の原因になる疾患などがある場合、「原発性」は直接的な原因が特にない場合に該当します。

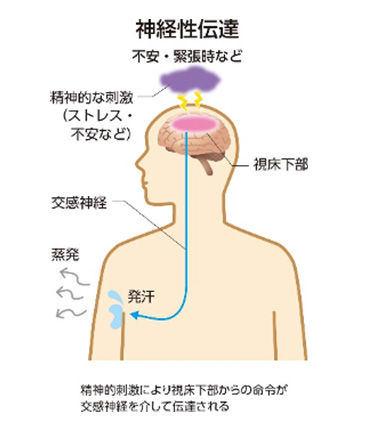

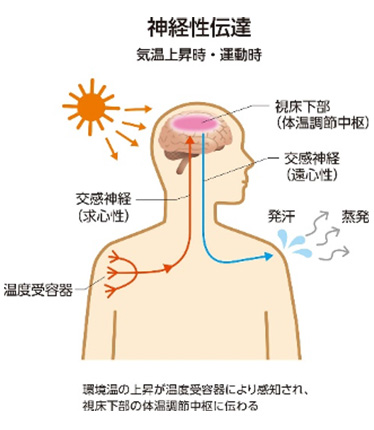

多汗症は発汗する部位によっても「全身性多汗症」と「局所性多汗症」とに分けられています。局所性多汗症は、汗腺が密集している腋の下、手の平、足の裏などの発汗が異常に多い場合を言います。温熱や疾患といった原因のほかにも、緊張が高まっているような精神状態に影響を受けて発汗量が増加するケースがあります。

発汗の原因が突き止められる「続発性多汗症(二次性多汗症)」の場合、全身性の病気(感染症・神経性疾患・糖尿病・低血糖・内分泌代謝異常など)が原因となる場合のほか、外傷や悪性リンパ腫といった局所的な神経障害が原因となる場合があります。また、解熱剤や向精神薬、ステロイドといった服薬中の薬の副作用などによるものも考えられます。

一方で、原発性多汗症と言われるものは、発汗量が異常に多くなる原因が特に明らかにできていない状態を言います。脳になんらかの異常があり、交感神経が優位になりやすいため発汗が促進されているとの考えもありますが、まだはっきりと共通の見解があるとはいえません。このほか、家族・親族内で多汗症の人がいるケースが国内・海外の研究で多く報告されていることから、遺伝性の可能性が高いのではないかという指摘もあります。

手の平、足の裏、ワキすべてにA型ボツリヌス毒素(BT-A)の局所注射を行うことが挙げられます。ボツリヌス菌が作るタンパク質を精製した薬剤を注射する方法で、交感神経から汗腺へ伝わる刺激を遮断することで発汗を抑制するというもの。1回の注射で効果は約3~6か月持続します。

日本初となる保険適用の原発性腋窩多汗症外用薬「エクロックゲル5%」が、2020年11月に発売されました。エクリン汗腺の受容体と結合することでアセチルコリンの結合を阻害し、発汗を抑えるというものです。使用方法は、1日1回、両ワキへエクロックゲルを塗布することで、効果が実感されるまで2週間ほどといわれています。注射時に痛みが生じることのあるボツリヌス注射法など、従来の治療の難点に対応した方法として注目が集まっています。

エクロックゲルに続いて保険適用のシート型の塗り薬「ラピフォートワイプ」が2022年5月に発売されました。作用の仕組みはエクロックゲルと同じで、エクリン汗腺のM3ムスカリン受容体と結合して蓋をすることでアセチルコリンが結合するのをブロックし過剰な発汗を抑制します。ラピフォートワイプの特徴はシート型で、1回使い切りなので簡便かつ衛生的に使用できて安心です。

悩みの多い手汗に対する塗り薬「アポハイドローション」が2023年6月に発売されました。テスト用紙が汗でにじんでしまう、手をつなげないなどお困りの方は一度試されることをおすすめしています。